上周,知 名教育媒体访校赫德后,提出了一个问题:

“分层教学、资源供给、师资背景做到了极致了,就是最 好的教育吗?”

对赫德而言,答案是否定的。未来十年,我们心目中更理想的教育模型,应该是:

第一,不做筛选器。

第二,允许每一个学生做自己。

第三,中学教育可以更接近「未来世界预演场」。

今天,就“不做筛选器”来聊聊我们的理解。

#「筛选规则」以外的另一条路

“筛选”在国内教育的语境中,给人以“残酷”的意味,即使是优等生也不能幸免。我们见证了许许多多被分数筛选出来的佼佼者,却在标准化的赛道上逐渐模糊了面孔。

但是,赫德也有幸,陪伴不少学生走出了另一条路。

第一,不唯成绩论。

“市三好学生”Katerina去年九月刚加入赫德时,取消了分数、排名的“优势项目”,一时间无所适从。老师发现了她的局促,推荐她参与宣传片的拍摄。

拍摄过半,她突然鼓起勇气对老师说:"我可以有一个镜头吗?"声音很小,但是现场的每一位老师都听见了。

"试试这个。"Mr.Li递给她一试管硫酸铜溶液。灯光下,蓝色液体泛着光,映在Katerina脸上。

这个简单的请求,成了她重新认识自己的开始。过去她对自己的评价是老师的打分,是科目成绩的排名,而现在的她上过解剖课,用代码编过新闻片配乐,还重拾了荒废三年的合唱团梦。

在赫德,像Katerina这样的故事每天都在发生。我们相信教育的意义不在于制造标准化的"优秀产品",而是帮助每个孩子发现自己的独特价值。

我们取消了传统的评优制度,“智、仁、勇”的品德值得赞赏,每日穿校服、保持出勤率的坚持也值得被认可、被看见。

我们为各种形式的成长创造展示空间,为摄影社团办一场展览,为咖啡社团提供一个摊位。用一场场戏剧表演让学生去理解人生,有自己的角色,有自己的剧本。

第二,对每一个孩子的录取都有信心。

在赫德,牛校录取从来不是少数人的游戏。人均6封offer,2025届学生共计收获120个世界学府offer、揽获530万奖学金。收获了1枚全美TOP 10的约翰霍普金斯,以及1枚加州伯克利,更有10枚英国G5录取,包括2枚帝国理工和8枚UCL伦敦大学学院。美国方向,100 %US NEWS全美TOP50录取;英国方向,“王、曼、爱、华”全员托底。

这些数字背后没有“筛选”,只有一条铁律:资源不设门槛,每个学生都值得被托举到应有的高度。

G11的Angela在创建“翩翩少女社团”时,从没想过“性别研究”会成为她的大学申请专业。当时她与好友Langlang共同发起卫生巾互助盒计划,只是想帮助女性解决生理期难免的一些尴尬时刻。

在社团指导老师Ciara的带领下,他们进行大量的调研,阅读文献资料,了解“女性主义”背后的意义。

“最开始连电影讨论会都冷场。”Angela坦言。直到她们把“女性主义”拆解成卫生巾互助、在女卫生间挂手绘海报,写着“Let’s do something nice for her”,拍摄反容貌焦虑短剧,编排女性力量舞蹈《Girls never die》等系列活动的开展,这个由2个女孩发起的社团,正带动全校重新理解“性别平等”。

这一年,她确定了申请“性别研究”这个略显小众的本科专业。

在赫德,像Angela这样的个性化支持,在不同的年级以不同的方式不断进行着。

G10的Mary在听完US Pathway的课程说明会后,决定选修Physics、Chemistry、Biology。

由斯坦福毕业的Mr.Benjamin授课的Chemistry课程是1V2教学,课堂上他经常带着同学们进行化学实验,更会温馨提示:不要在没有“专业人士”的监督下自行尝试。

Biology课程是1V5进行教学,授课教师Dawn本硕皆就读于全球排名第6的伦敦大学学院生物专业。热爱生物学的她在春天的玉兰树下,带着Mary和同学们近距离感受自然与生长的奇妙。有时,教学发生在那些不在“教室”的瞬间。

从性别研究到厕所里的互助盒,从1V2的教室到无边界课堂。在赫德,没有“重点培养对象”,只有“每个都重要”的底线逻辑。

今年20位毕业生,36个不同专业,有人钟情于理工科、商科等热门领域,也有人把食品科学、医学物理、社会变革科学与工程、数字叙事与交互设计等“小众”领域变成主场。

我们坚信,本科阶段所学的专业已然不再与未来的就业紧密挂钩。本科学习更应被视作一个培养的重要阶段,学生能够不断精进自己的思考能力,全方位、深层次地去感知这个纷繁复杂的世界,进而从中探寻到各行各业以及自身的“真需求”。当个人的需求与世界的需求实现有机连接之时,那一条专属于每个人、独一无二的道路就会铺就出来。学习不再以“好就业”来自我规划,就像我们早不应以“好分数”来定义学生的未来。

第三,更多的选择与真实的成长。

内向的Moxina加入赫德已经三年了,三年前导师给了她一张空白课表:“先试,再选。”她第一次知道,原来她可以自己做选择。于是,她把物理、经济、计算机课程等感兴趣的课程全试了个遍。

十年级再次选课选方向,她又卡在了岔路口,转机出现在和升学指导的谈话。

"要不要试试化学?" 不断开拓新领域,不知未知为何物。

刚开始的半年,她会追着老师问"电子层怎么排布"诸如此类十万个“是什么”和“为什么”。随着化学老师不断加练,上周的化学测试,100分的试卷她拿到了90分。

虽说我们从来不是“分控”,但赫德并不认为学术和分数是对立面,在学生的评价维度上,我们给出了不同的尺子和比例,尽可能的保持每一位学生的自信、专注,与探索的空间。

被重新擦亮的,还有蒙尘的长笛。

导师把中国文化节的报名表塞给她后,她在储物柜最底层翻出了小学五年级时放进去的长笛。就这样,一个电吉他,一个主唱,还有一个长笛,这个临时凑起的乐队,开启了他们在赫德的第一次表演。

那天,她吹《海阔天空》的手在抖,弹电吉他的同学悄悄帮她垫了音。

“捡起了就别放下”,上周的高中集会上,她带着长笛又一次登台了。这一次,她想组建属于自己的乐队。

在赫德,时间不是倒 计时,这里没有"来不及"。课表能涂改,兴趣能重拾,人生方向可以慢慢找。

在赫德,试错不是成本,是探索的过程。于是,我们尽可能地为每一个学生创造有归属感、有可能性的环境。

在这里,教育不是流水线作业,学生可以按照自己的节奏成长。当孩子们不再担心"不够好",他们反而能展现出最真实、最动人的样子。

#不筛选的底气

真正的教育不做单纯的成绩筛选,任何人进来都可以得到提升。

在赫德,这种底气来自一套完整的支持系统:动态分层教学覆盖率100 %、个性化课表实施实践五年、百余种课程自由选择、师资配比持续优化。我们相信,不筛选不等于放任,而是用更精细的教育设计,让每个孩子找到自己的成长路径。

第一步,规划成长路径。

G5&G6教师团队通过阅读偏好分析、语法弱项追踪、演讲恐惧指数评估等12项成长指标,为小初衔接阶段的孩子为每个孩子生成衔接方案。

G8-G9学生则在第一学期末获得课程清单与选课逻辑指南,教师通过个性化诊断对话,引导学生结合自身特点去了解课程。

3月份开始,学校会启动课程说明会,通过"真实课堂切片展示+学习成果实物展陈"的方式,让家长和学生直观感受每门课程的核心价值。

升学指导老师会与学生和家长进行1V1沟通,结合过往动态诊断的记录及潜在发展区引力测试结果,协助学生选出合适的课程搭配升学路径。

第二步,动态分层推进。

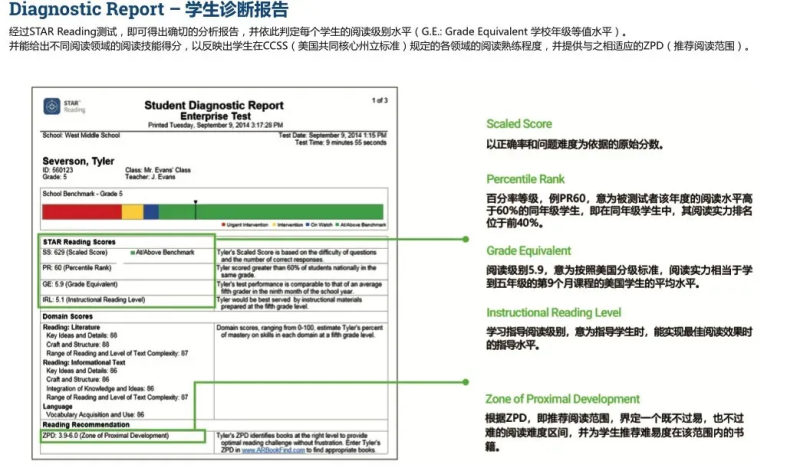

以初中英语为例,7种不同的课程,保证学生全面发展、均衡提升;4个层级,确保学生接受充分挑战;每学期三次的Star Reading+CEFR+剑桥模考三维测评,给出阶段性学习诊断。

92%的学生在一年内实现至少一个阶段跃升,而测评结果自动生成的个性化学习报告,科学量出学生的动态成长。

G8的Dorothy刚入学时英语停留在Phase2.课堂上50%文学课+50%通用英语的搭配,在常规的听说读写课之外,对经典文学开启批判性的思考与讨论。

通过分层教学系统,一年进阶一个Phase,在Phase4的Humanities and Literature课程上,英语已经不仅是一个学习对象,更是一个探索工具。带她了解古希腊城邦、中世纪修道院、工业革命工厂等不同时代、文化、历史背景。

这个曾经怕说错而不敢开口的女孩,在台前侃侃而谈。或许现在的她更注重的不再是语法是否完美,而是思想上的表达是否准确。

在赫德,分层分类的基础核心课程,不是区分优劣,而是适配成长节奏。

第三步,自由探索的空间。

从AI机器学习到商业路演,从神话比较研究到古典乐创作,百余门选修课构成丰富的课程生态。我们坚信,一个学校有多少资源,就能带给孩子多少种可能性。

缤纷的课表里,包含两个培养要素:

学科支持:为需要巩固基础的学生提供课后辅导。数学组的"错题诊所"每周开放三次,学生可以带着任何问题随时敲门。

学科竞赛:为学有余力的学生提供专业指导。学者杯小组最近已经拿到了“耶鲁”赛场的总决赛入场券,而他们的指导老师已经多次带着学生站在“耶鲁”的领奖台。

在赫德,「一人一张课表」,同一个校园里,每一个孩子都穿梭在不同的教室间,有着自己的行动轨迹。

第四步,师资呵护成长。

2023-24学年,北京赫德从6年级到12年级共505位学生,75位老师;

2024-25学年,从6年级到12年级共515位学生,100位老师。

今年9月,新一批通过严苛筛选的师资将正式入驻赫德。

师生不断加强的背后,一是我们对孩子关注度的提高,更重要的,是我们对未来人才培养的深度思考——“灵魂有趣”变得至关重要。

我们拥抱的人才,是对生命、对生活充满好奇,愿意尝试不一样的东西的人;他/她应该有爱心和强大的共情能力,善于跟别人连接。换句话说,无趣的老师拿什么来吸引孩子的注意力?

于是,我们欢迎和鼓励愿意在现有教育模式下尝试突破的老师。